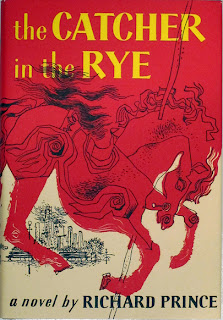

Quella che vedete sopra è la copertina della prima edizione de Il Giovane Holden, nella sua ultima ristampa. I più attenti avranno notato una macroscopica differenza con le vecchie versioni: il nome dell'autore. Non più J.D. Salinger ma quel vecchio volpone di Richard Prince, uno degli artisti viventi più pagati in assoluto (e pure giustamente, visto quanto è importante la sua opera). Lui stesso dice che questo non è un libro, ma una scultura. Di sua proprietà intellettuale. E che le somiglianze con qualsiasi altro libro (non scultura) esistente sono casuali. A questo aggiungiamo il fatto che Prince è diventato famoso facendo fotografie a fotografie fatte da altri. Da notare che questi scatti prima non li calcolava nessuno, dopo il trattamento Prince sono diventati icone immortali. A questo punto dovreste essere piuttosto confusi, come lo sono io. Aggiungiamo una serie di retroscena giuridici piuttosto gustosi (li trovate qui, con il seguito dell'articolo qui. Prendetevi il tempo che vi occorre e leggete tutto perché è un gran pezzo di critica d'arte) e il piano diabolico del Nostro è completo. Capolavoro concettuale? Sberleffo? Semplice vendetta nei confronti di un giudice miope e ottuso? Oppure caduta di stile?

mercoledì 29 febbraio 2012

domenica 26 febbraio 2012

Old school never dies: Goatwhore - Blood for the Master

I Goatwhore sono uno di quei gruppi talmente calati nel loro ruolo da diventare quasi parodie involontarie del genere a cui appartengono. Metal al cubo, privo di estrusioni extra-cliché. Se fossi un regista e dovessi infilare una band oscura nella mia storia probabilmente la introdurrei con un sample da questo Blood for the Master, tanto per non lasciare dubbi allo spettatore. Dai suoni alla copertina fino alle stesse canzoni tutto è studiato per essere aderente agli stilemi del filone in maniera quasi mimetica. Perfino il fatto stesso che il disco sia molto più godibile e leggero di quanto ci si aspetterebbe gioca a favore di questa teoria. Dopotutto si sta parlando sempre di rock’n’roll, la musica del demonio, non di avanguardie sovietiche.

Sembrerà retorico, ma l’arte di essere scontati senza annoiare un attimo (e senza puntare su di un’ironia mefitica e stopposa, alla finto grindhouse cinematografico) non è una disciplina per pochi. La materia di partenza bisogna conoscerla a menadito. Non a caso nessuno di questi ragazzetti è proprio di primo pelo. Lo stesso cantante Louis Benjamin Falgoust II un paio di capolavori ai posteri è già riuscito a tramandarli (A Deleted Symphony for the Beaten Down dei Soilent Green rimane una pietra miliare per foga e intelligenza, oltre che per l'umanità dei testi). Tanto per capire quanto gli interessi fare il fenomeno in qualche band sperimentale.

Alla fine pare di avere a che fare con una garage band infoiata con i Possessed e i primissimi Slayer. La vera differenza la fa la genuinità della proposta. Rispetto alle tante band di poser (finalmente utilizzo questo termine nel suo vero contesto!) improvvisatosi metallari della vecchia scuola solo in virtù dell’imperante moda del grim & gritty i Goatwhore con certe sonorità ci sono cresciuti veramente. Con tutta la retrograda ingenuità che ne deriva. Per nostra fortuna. Perché mettere sul lettore un disco che è “semplicemente” suonato bene, registrato senza esagerazioni digitali, composto con la pancia e la testa ben settati sui 16 anni è un lusso che ci possiamo ancora permettere tutti. Basta saperlo trovare. Una boccata d’aria fresca (poiché REALMENTE putrida) in un mondo appestato dalla malizia e dalla rincorsa a essere quello che gli altri pensano di volere.

E così capita che una band come i Nostri siano stoicamente bloccati sulle loro convinzioni da così tanto tempo da ritrovarsi al posto giusto nel momento giusto. Riffing spietato, mid tempo schiacciasassi, titoli dal tasso di tamarraggine esagerato (tipo My Name is Frightful Among the Believers) e sguaiataggine come se non ci fosse un domani. La vecchia scuola non morirà mai.

giovedì 23 febbraio 2012

[Meglio tardi che mai] Summer Wars di Mamoru Hosoda (JP/2009)

Recupero colpevole e tardivo di un piccolo tesoro che mi avrebbe roso infinitamente perdere. Uno di quei film che partono lenti, in maniera solo apparentemente confusa, per poi colpire dritti e senza sbavature prima della fine.

Le tipiche vicende da nerd-innamorato di Kenji Joiso confluiscono ben presto in una trama ben più tesa, dove la solita rete informatica invasiva nasconde l’ennesima minaccia al mondo reale. Un avatar impazzito incomincia a seminare il panico in una sorta di Second Life a metà tra Murakami (fin troppo Murakami, al limite del plagio), Pokemon e Street Fighter (con un pizzico di Fatal Fury). Caso vuole che il Nostro si mantenga come manutentore di questo universo parallelo, ritrovandosi così a seguire i fattaci virtuali dalla casa in campagna della sua (finta) fidanzata. Tra un pranzo in famiglia e l’altro.

Il pregio principale di Summer Wars è di riuscire a portare avanti in maniera energica e coinvolgente un pensiero che chiunque altro avrebbe affogato nella retorica e nei luoghi comuni. Si parla di una pellicola dove la vita reale e la famiglia (inteso come nucleo tradizionale e allargato) sono le chiavi per debellare un'insidia proveniente dall’ Internet del caso. A leggerla così la sinossi non promette nulla di buono, ammettiamolo. La minaccia di una vagonata di saccarina sospesa sopra la nostra testa di spettatori basterebbe a far fuggire a gambe levate un sacco di gente (me compreso). E avremmo fatto male, perché in Summer Wars non c’è praticamente nulla di sbagliato. Lo si capisce dal fatto che ben presto le sequenze action paiono solo un intermezzo tra una scenetta familiare e l’altra. Un po’ come quando leggi le run più belle degli X-Men. Smetti di interessarti all’ennesima Sentinella o minaccia Shi’ar per perderti negli arguti scambi di battute tra Emma Frost e Hank McCoy, piuttosto che nei conflitti interiori di Scott Summer. L’umanità dei personaggi passa davanti a tutto, dimostrandosi così profonda e organica da meritarsi particolare attenzione. E questo aspetto brilla ancora di più quando inserito in un contesto di tutine colorate e botte virtuali. O perlomeno si munisce di un paracadute di puro intrattenimento nel caso il tentativo di umanizzazione non vada a buon fine. Tanto per ricordare che non siamo tutti John Fante o Salinger, capaci di riempire centinaia di pagine di soli monologhi interiori e di tenerti comunque incollato alla pagina.

In Summer Wars non si corre questo rischio. Gli attori della vicenda sono tutti reali e ben definiti, anche se magari non si espongono per più di un paio di linee di dialogo. Lo zio super grezzo, la zia divorziata, i nipotini ipercinetici, la matriarca, quello che non si vede mai e la star su cui puntano tutti. Ci sono tutti quelli che solitamente vedete una volta all’anno, durante il pranzo di Natale. E guarda caso anche qui il convivio scandisce l’ingresso in una bolla di sicurezza e di empatia che subito rapiscono il giovane Kenji, figlio di una famiglia denuclearizzata. Proprio come in una lunghissima serie di altri prodotti orientali il pasto rappresenta il terreno privilegiato per appianare divergenze, ritrovarsi o prepararsi prima di un momento difficile. Ancora una volta mi ritrovo a citare il Maestro Johnnie To, le cui leggendarie scene a tavola (e, a dispetto dei suoi grandi classici, la mia preferita rimane quella del dimenticato Breaking News) sono seconde solo alle sue sparatorie. O forse no? Dopotutto il frangente che si cita più spesso parlando di questo regista è il giocherellare con le palline di carta dei sicari di The Mission (sequenza che tutti nella vita devono vedere almeno una volta). Il contorno diventa centro, il particolare insignificante oscura per potenza emotiva mille dialoghi scolpiti nella roccia.

E così, affastellando minuzie su minuzie, si arriva a qualcosa di enorme. Proprio come in Summer Wars. Tutto finisce per il meglio e non ci siamo neppure sporcati di buonismo da discount. Mica male.

martedì 21 febbraio 2012

Sentirsi vecchi: Enter Shikari - A Flash Flood of Colour (2012)

Non è che gli Enter Shikari abbiamo mai brillato per la loro musica in sé. Dopotutto non si parla che un pastone abbastanza informe di metal-core ed elettronica da giostre, una roba in cui in questi anni di frangette e lobi dilatati si sono dilettati in tanti. Quello che ha permesso a questi ragazzetti londinesi di guadagnarsi la luce dei riflettori deriva più da un insieme di fattori che dai singoli ingredienti della loro proposta musicale. Il principale propellente al loro successo rimane il video Sorry Youre Not A Winner, e basta buttarci un occhio per capire tante cose. Strafottenza, incuranza di quello che avrebbero pensato i più conservatori, assoluto menefreghismo dei propri limiti. Quello che vedi sono un gruppetto di ventenni che si auto producono una clip dove infilano tutti i loro amici, fanno quello che vogliono, si divertono e decidono di puntare al successo parlando direttamente ai loro ascoltatori. Quelli che non sanno neppure da dove arrivano certi suoni o contaminazioni. Ci si sente improvvisamente vecchi e ci si rassegna al fatto che la freschezza passa più da quelle parti rispetto alle nostre. Inutile a dirlo, il disco (autoprodotto in un sacco di formati diversi) fa il botto e permette ai Nostri di organizzarsi un tour che li porterà perfino a un paio di sold-out consecutivi anche in quel deserto culturale che è Milano (ricordo che nella stessa città a vedere i Baroness del Blue Record saremo stati in 200). Le loro canzoni possono non piacervi e gli Enter Shikari se ne fregano. Facendo benissimo. Almeno fino all’uscita del secondo disco, dove cercano di raffinare la proposta facendo un mezzo buco nell’acqua. I primi a capirlo sono proprio loro e per il terzo A Flash Flood of Colour decidono di alzare ulteriormente l’asticella della sfrontatezza. La combo sintetizzatori + breakdown viene gettata alle ortiche per lasciare il posto a un continuum fatto di dubstep, spoken words alla Jello Biafra, Uk garage, vezzi math-core e melodie da pop chart. Se prima vi facevano schifo adesso il rischio è quello di gettare il disco dalla finestra dopo trenta secondi di ascolto. Sono talmente in tanti a pensarla così che il loro terzo lavoro (sempre autofinanziato e autopromosso) esordisce nella classifica inglese al quarto posto. E si parla della classifica generale, non quella indie o rock o alternative. Mentre noi vecchi stiamo ancora qui a dire che certe cose le facevano già i Pitchshifter (una delle band più criminalmente sottovalutate della storia, sopratutto nella seconda metà della loro carriera) quindici anni fa, o che l’ultimo disco bello di elettronica suonata è Ire Works dei Dillinger Escape Plan, le nuove generazioni mettono la freccia e neanche ci salutano con la mano dal finestrino. Noi ingoiamo il rospo e, appena siamo sicuri di non essere visti, ascoltiamo di soppiatto il disco. E ci rimaniamo ancora più male, visto che funziona. Alla grande, oltretutto. Che piaccia o meno.

lunedì 20 febbraio 2012

Finn-tastico! E' arrivato il fumetto di Adventure Time

Siamo franchi: oggi il meglio del fumetto seriale US viene da case editrici extra Marvel/DC. Vedi una rinata Image che non sbaglia un colpo (spero possiate leggere il mio articolo al riguardo sul prossimo Players) e il continuo fiorire di miniserie indie da sceneggiatori major. E neppure è un caso che le due grandi lascino fuori dai crossover le testate con un appeal più aggressivo e in linea con i tempi, vedi la recente esclusione della fantastica Uncanny X-Force dal nuovo, narcolettico, megavento della Grande M. Rimane il fatto che, tra le decine di proposte delle nostre fumetterie virtuali, sempre più spesso capita di trovare titoli interessanti e fuori dalle limitanti logiche di reboot e rivoluzioni varie. Riuscendo, oltretutto, a rimanere ben legati al mondo del fumetto d’intrattenimento. Neanche fossimo tornati agli anni delle TMNT e Usagi Yojimbo.

In questa prospettiva ho accolto con una certa eccitazione l’idea che i KaBOOM! Studios avessero comprato i diritti di Adventure Time, geniale serie animata di Cartoon Network. A rendermi ancora più felice il fatto che a scriverla sia stato chiamato Ryan North, autore della surreale striscia digitale Dinosaur Comics. Una delle scelte migliori che si potessero fare per portare su carta le sfrenate fantasie generate puntata dopo puntata dal vulcanico Pendleton Ward.

Per chi non lo sapesse Adventure Time è una delle serie animate più premiate degli ultimi anni, capace di mettere sullo stesso piatto citazionismo sfrenato (soprattutto giochi di ruolo), estetica urban vinyl, anarchismo underground e la follia di Maxwell Atoms. Siamo di fronte a una di quelle serie umoristiche che lasciano perplessi alla prima puntata per poi diventare droga dalla terza/quarta in avanti (tipo Little Britain, da irritante a esilarante nel giro di un quarto di stagione). Poi ci sarebbe tutto un discorso sull’incredibile scorrettezza politica strisciante, invisibile ai più piccini ma impossibile da non adorare per chi ha passato i quattordici anni. Non siamo ai livelli di un Regular Show (il Beavis & Butthead per bimbi di CN) ma ci si difende bene, soprattutto quando si spinge sul bromance o sull’amore per la violenza da parte di un bambino di dodici anni.

Si aggiunga poi un cast di personaggi irresistibili, tipo la vampirella grunge (non emo, proprio grunge) Marceline, la console portatile (rigorosamente 8 bit) BMO o il Party God (va bene, questo compare una volta sola ma è talmente figo che valeva la pena citarlo), per ritrovarsi tra le mani un cartone animato con la scritta CULTO tatuata addosso a lettere cubitali. E la controparte cartacea com’è? Come leggere un meta fumetto (alla Uomo Radioattivo, Weeping Gorilla o Science Dog) senza fumetto attorno. Anche se abbiamo tra le mani un numero troppo basso di pagine per dare una valutazione degna di nota, l’impressione è che i toni della serie animata siano stati catturati in pieno. Con almeno un paio di trovate ancora più adulte e perturbanti del materiale di partenza. Il mondo di Ooo è avvolto nel suo manto di candore zuccheroso mentre Finn e Jake rimangono i buoni più buoni che si possa immaginare. L’insieme è talmente strampalato, e al contempo ratificato nelle ferree leggi del fantasy, che lo si immagina come lettura di un personaggio di qualche fumetto a sua volta slegato dalla realtà. Sarebbe il fumetto perfetto da mettere in mano al Lou Martin di Major Bummer (o alla palletta verde di X-Statix).

Un lavoro trasversale, potenzialmente per tutti ma in realtà destinato a conquistare un sacco di micro nicchie. Kidult, pupetti non ancora completamente assuefatti dalla loro Xbox 360, completisti di KidRobot,… Mercati quasi neppure toccati dal resto della produzione statunitense, eppure estremamente ricettivi (come testimonia il sold-out di questo primo numero). Se dopo, come me, appartenete ad almeno il 75% di questi bizzarri segmenti di mercato capirete il perché di tanto entusiasmo per le lisergiche avventure di Finn l'umano e Jake il cane.

Iscriviti a:

Post (Atom)